Сближение ВЛ с аэродромами и вертодромами

2.5.291. Размещение ВЛ в районах аэродромов, вертодромов и воздушных трасс производится в соответствии с требованиями строительных норм и правил на аэродромы и планировку и застройку городских и сельских поселений.

2.5.292. В соответствии с Руководством по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации (РЭГА РФ) в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов опоры ВЛ, расположенные на приаэродромной территории и на местности в пределах воздушных трасс и нарушающие или ухудшающие условия безопасности полетов, а также опоры высотой 100 м и более независимо от места их расположения должны иметь дневную маркировку (окраску) и светоограждение.

Маркировку и светоограждение опор ВЛ должны выполнять предприятия и организации, которые их строят и эксплуатируют.

Необходимость и характер маркировки и светоограждения проектируемых опор ВЛ определяются в каждом конкретном случае соответствующими органами гражданской авиации при согласовании строительства.

Выполнение дневной маркировки и светоограждения опор ВЛ производится в соответствии с РЭГА РФ. При этом следует соблюдать следующие условия:

1) дневная маркировка должна иметь два маркировочных цвета: красный (оранжевый) и белый. Опоры высотой до 100 м маркируют от верхней точки на 1/3 высоты горизонтальными чередующимися по цвету полосами шириной 0,5-6 м. Число полос должно быть не менее трех, причем крайние полосы окрашивают в красный (оранжевый) цвет. На приаэродромной территории международных аэропортов и воздушных трассах международного значения опоры маркируются горизонтальными чередующимися по цвету полосами той же ширины сверху до основания.

Опоры высотой более 100 м маркируются от верха до основания чередующимися по цвету полосами шириной, определяемой РЭГА РФ, но не более 30 м;

2) для светоограждения опор должны быть использованы заградительные огни, которые устанавливаются на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния между промежуточными ярусами, как правило, должны быть одинаковыми. Опоры, расположенные внутри застроенных районов, светоограждаются сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки;

3) в верхних точках опор устанавливается по два огня (основной и резервный), работающих одновременно или по одному при наличии устройства для автоматического включения резервного огня при выходе из строя основного. Автомат включения резервного огня должен работать так, чтобы в случае выхода его из строя остались включенными оба заградительных огня;

4) заградительные огни должны быть установлены так, чтобы их можно было наблюдать со всех направлений в пределах от зенита до 5° ниже горизонта;

5) заградительные огни должны быть постоянного излучения красного цвета с силой света во всех направлениях не менее 10 кд.

Для светоограждения опор, расположенных вне зон аэродромов и не имеющих вокруг себя посторонних огней, могут быть применены огни белого цвета, работающие в проблесковом режиме. Сила заградительного огня должна быть не менее 10 кд, а частота проблесков - не менее 60 1/мин.

При установке на опоре нескольких проблесковых огней должна быть обеспечена одновременность проблесков;

6) средства светового ограждения аэродромных препятствий по условиям электроснабжения относятся к потребителям I категории, и их электроснабжение должно осуществляться по отдельным линиям, подключенным к подстанциям.

Линии должны быть обеспечены аварийным (резервным) питанием.

Рекомендуется предусмотреть АВР;

7) включение и отключение светового ограждения препятствий в районе аэродрома производится владельцами ВЛ и диспетчерским пунктом аэродрома по заданному режиму работы. На случай отказа автоматических устройств для включения заградительных огней следует предусматривать возможность включения заградительных огней вручную;

8) для обеспечения удобного и безопасного обслуживания должны предусматриваться площадки у мест размещения сигнальных огней и оборудования, а также лестницы для доступа к этим площадкам.

Для этих целей следует использовать площадки и лестницы, предусматриваемые на опорах ВЛ.

2.5.292. В соответствии с Руководством по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации (РЭГА РФ) в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов опоры ВЛ, расположенные на приаэродромной территории и на местности в пределах воздушных трасс и нарушающие или ухудшающие условия безопасности полетов, а также опоры высотой 100 м и более независимо от места их расположения должны иметь дневную маркировку (окраску) и светоограждение.

Маркировку и светоограждение опор ВЛ должны выполнять предприятия и организации, которые их строят и эксплуатируют.

Необходимость и характер маркировки и светоограждения проектируемых опор ВЛ определяются в каждом конкретном случае соответствующими органами гражданской авиации при согласовании строительства.

Выполнение дневной маркировки и светоограждения опор ВЛ производится в соответствии с РЭГА РФ. При этом следует соблюдать следующие условия:

1) дневная маркировка должна иметь два маркировочных цвета: красный (оранжевый) и белый. Опоры высотой до 100 м маркируют от верхней точки на 1/3 высоты горизонтальными чередующимися по цвету полосами шириной 0,5-6 м. Число полос должно быть не менее трех, причем крайние полосы окрашивают в красный (оранжевый) цвет. На приаэродромной территории международных аэропортов и воздушных трассах международного значения опоры маркируются горизонтальными чередующимися по цвету полосами той же ширины сверху до основания.

Опоры высотой более 100 м маркируются от верха до основания чередующимися по цвету полосами шириной, определяемой РЭГА РФ, но не более 30 м;

2) для светоограждения опор должны быть использованы заградительные огни, которые устанавливаются на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния между промежуточными ярусами, как правило, должны быть одинаковыми. Опоры, расположенные внутри застроенных районов, светоограждаются сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки;

3) в верхних точках опор устанавливается по два огня (основной и резервный), работающих одновременно или по одному при наличии устройства для автоматического включения резервного огня при выходе из строя основного. Автомат включения резервного огня должен работать так, чтобы в случае выхода его из строя остались включенными оба заградительных огня;

4) заградительные огни должны быть установлены так, чтобы их можно было наблюдать со всех направлений в пределах от зенита до 5° ниже горизонта;

5) заградительные огни должны быть постоянного излучения красного цвета с силой света во всех направлениях не менее 10 кд.

Для светоограждения опор, расположенных вне зон аэродромов и не имеющих вокруг себя посторонних огней, могут быть применены огни белого цвета, работающие в проблесковом режиме. Сила заградительного огня должна быть не менее 10 кд, а частота проблесков - не менее 60 1/мин.

При установке на опоре нескольких проблесковых огней должна быть обеспечена одновременность проблесков;

6) средства светового ограждения аэродромных препятствий по условиям электроснабжения относятся к потребителям I категории, и их электроснабжение должно осуществляться по отдельным линиям, подключенным к подстанциям.

Линии должны быть обеспечены аварийным (резервным) питанием.

Рекомендуется предусмотреть АВР;

7) включение и отключение светового ограждения препятствий в районе аэродрома производится владельцами ВЛ и диспетчерским пунктом аэродрома по заданному режиму работы. На случай отказа автоматических устройств для включения заградительных огней следует предусматривать возможность включения заградительных огней вручную;

8) для обеспечения удобного и безопасного обслуживания должны предусматриваться площадки у мест размещения сигнальных огней и оборудования, а также лестницы для доступа к этим площадкам.

Для этих целей следует использовать площадки и лестницы, предусматриваемые на опорах ВЛ.

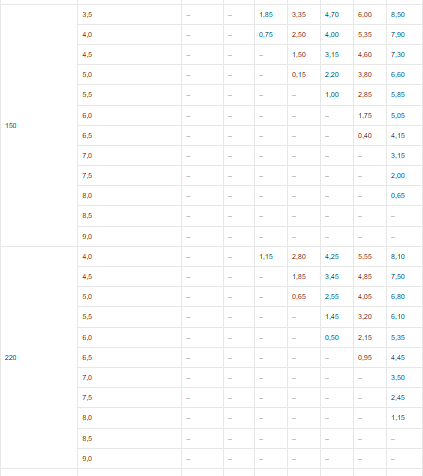

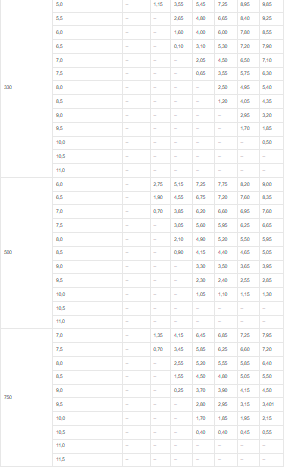

Расстояния между проводами и между проводами и тросами по условиям пляски

Приложение (обязательное)

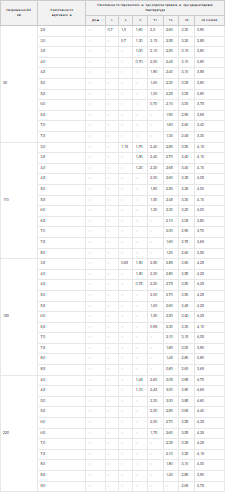

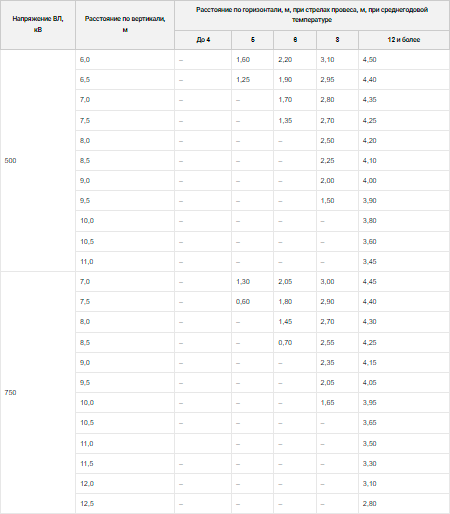

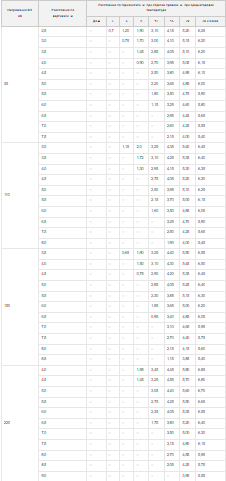

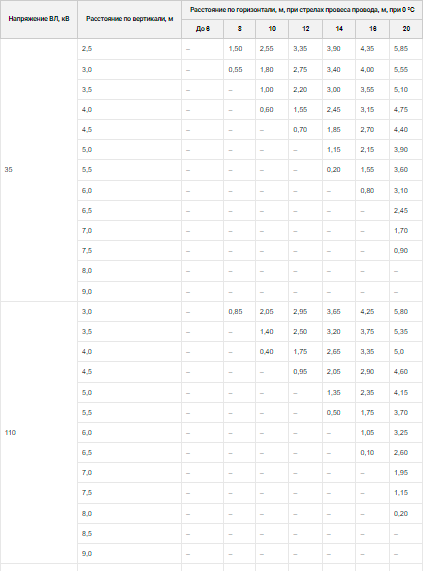

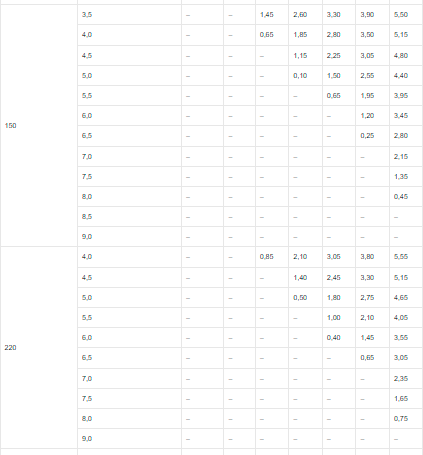

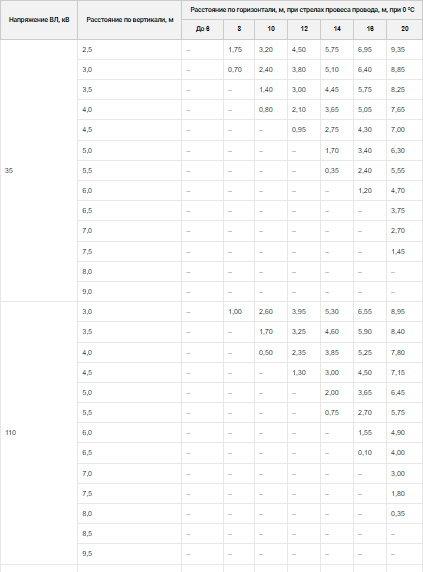

Таблица П1. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35–220 кВ в районах с умеренной пляской проводов.

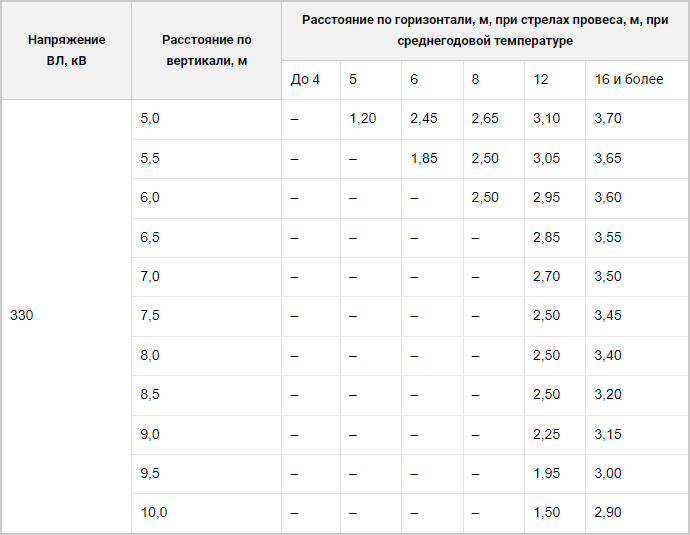

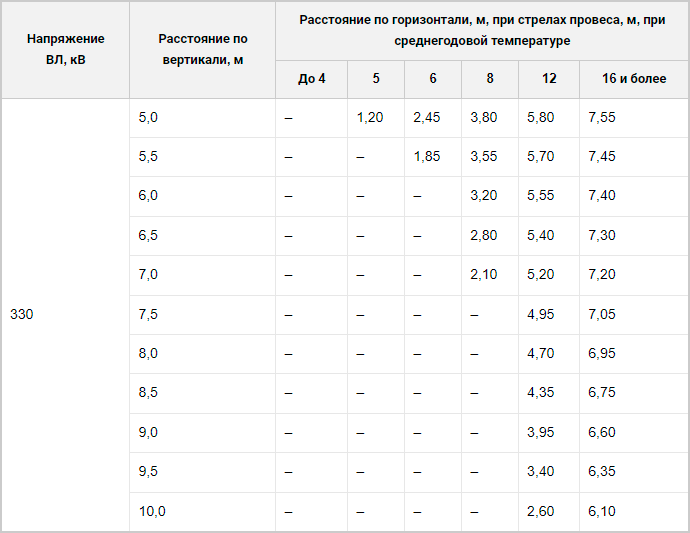

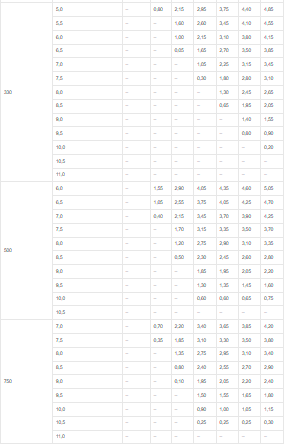

Таблица П2. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 330 кВ в районах с умеренной пляской проводов.

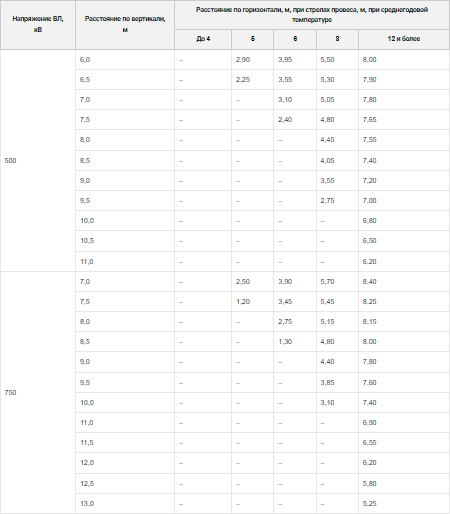

Таблица П3. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 500–750 кВ в районах с умеренной пляской проводов.

Таблица П4. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35–220 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов.

Таблица П5. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 330 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов.

Таблица П6. Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 500–750 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов.

Таблица П7. Наименьшее смещение проводов и тросов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35–750 кВ в районах с умеренной пляской проводов.

Таблица П8. Наименьшее смещение проводов и тросов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35–750 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов.

Текст документа сверен по официальному изданию: «Правила устройства электроустановок». Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2,5. – 7–е изд. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003г.

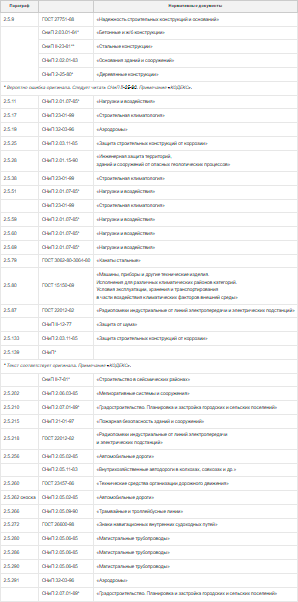

Справочный материал к главе 2.5 ПУЭ. Перечень ссылочных нормативных документов.

Приложение 1*

* Нумерация в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», седьмое издание. Раздел 4. Глава 4.2. — Примечание «КОДЕКС».

В соответствии с правилами оформления нормативных документов в тексте главы 2.5 приведены ссылки на строительные нормы и правила (СНиП) и Государственные стандарты (ГОСТ) в общем виде без указания их номеров и наименований. Для обеспечения удобства пользования главой 2.5 и во избежание возникновения при этом ошибок ниже приводятся номера параграфов главы 2.5 и наименования и номера относящихся к ним СНиПов и ГОСТов.

В соответствии с правилами оформления нормативных документов в тексте главы 2.5 приведены ссылки на строительные нормы и правила (СНиП) и Государственные стандарты (ГОСТ) в общем виде без указания их номеров и наименований. Для обеспечения удобства пользования главой 2.5 и во избежание возникновения при этом ошибок ниже приводятся номера параграфов главы 2.5 и наименования и номера относящихся к ним СНиПов и ГОСТов.

Текст Приложения 1* приводится и сверен по официальному изданию: «Правила устройства электроустановок». Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2 – 7-е изд.– М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2003г.

Приложение

Указания по проектированию опор, фундаментов и оснований ВЛ

Общие положения. Сочетания нагрузок

1. Конструкции опор, фундаментов и оснований ВЛ должны проектироваться в соответствии со СНиП Госстроя России с учетом настоящих Указаний, составленных применительно к расчету по методу предельных состояний и отражающих особенности проектирования конструкций ВЛ.

2. Опоры, фундаменты и основания ВЛ должны рассчитываться на нагрузку от собственного вeca и ветровую нагрузку на конструкции, на нагрузки oт проводов, тросов и оборудования ВЛ, а также на нагрузки, обусловленные принятым способом монтажа, на нагрузки oт веса монтера и монтажных приспособлений. Опоры, фундаменты и основания должны рассчитываться также на нагрузки и воздействия, которые мoгут действовать в конкретных условиях, например давление воды, давление льда, размывающее действие воды, давление грунта и т.п., которые принимаются и соответствии с указаниями СНиП Госстроя России или других нормативных документов.

3. Основными характеристиками нагрузок и воздействий являются их нормативные значения, которые устанавливаются в соответствии с требованиями 2.5.88-2.5.95 и п.5-8 настоящего приложения, а для нагрузок, не регламентированных указанными требованиями, в соответствии со СНиП 2.01.07-85 Госстроя России и другими нормативными документами, утвержденными или согласованными Госстроем России.

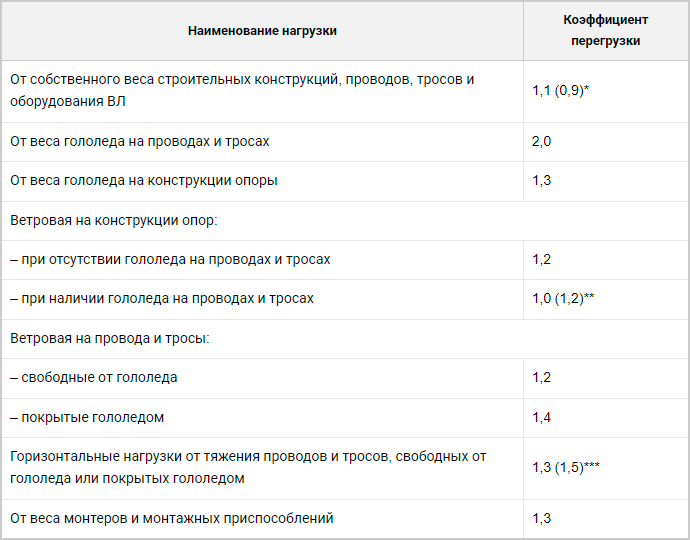

4. Возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону oт их нормативных значений вследствие изменчивости нагрузок или отступлений oт условий нормальной эксплуатации учитывается коэффициентом перегрузки n.

5. Расчет опор, фундаментов и оснований ВЛ по прочности и устойчивости должен производиться на расчетные нагрузки, получаемые умножением нормативных нагрузок на коэффициенты перегрузок, а в случаях, указанных в п.9, и на коэффициенты сочетаний.

Расчет опор, фундаментов и их элементов на выносливость и по деформациям производится на нормативные нагрузки. Расчет оснований по деформациям производится на нормативные нагрузки, вычисленные без учета динамического воздействия порывов ветра на конструкцию опоры (см. п. 13).

6. В зависимости от продолжительности действия нагрузок они подразделяются на постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые).

К постоянным нагрузкам относятся нагрузки от собственного веса строительных конструкций, проводов, тросов и оборудования ВЛ, oт тяжения проводов и тросов при среднегодовой температуре и отсутствии ветра и гололеда, от веca и давления грунтов, oт давления воды на фундаменты в руслах рек, а также от воздействия предварительного напряжения конструкций.

К длительным нагрузкам относятся нагрузки, создаваемые воздействием неравномерных деформаций оснований, не сопровождающихся изменением структуры грунта, а также воздействием усадки и ползучести бетона.

К кратковременным нагрузкам относятся нагрузки от давления ветра на опоры, провода и тросы, oт веса гололеда на проводах и тросах, от дополнительного тяжения проводов и тросов сверх их значений при среднегодовой температуре; от давления воды на опоры и фундаменты в поймах рек и от давления льда, нагрузки, возникающие при изготовлении и перевозке конструкций, а также при монтаже конструкций, проводов и тросов.

К особым нагрузкам относятся нагрузки, возникающие при обрыве проводов и тросов, а также при сейсмических воздействиях.

7. Опоры, фундаменты и основания ВЛ следует рассчитывать на сочетания нагрузок, действующих в нормальных, аварийных и монтажных режимах, причем в монтажных режимах — с учетом возможности временного усиления отдельных элементов конструкций.

Сочетания климатических и других факторов в различных режимах работы конструкции ВЛ (наличие ветра, гололеда, значение температуры, количество оборванных проводов или тросов и пр.) определяются в соответствии с требованиями 2.5.34-2.5.36, 2.5.88-2.5.95.

Конструкции опор и фундаментов ВЛ должны также рассчитываться:

8. Сочетания нагрузок в нормальных и монтажных режимах работы ВЛ относятся к основным сочетаниям, а в аварийных режимах и при сейсмических воздействиях — к особым сочетаниям.

9. При расчете опор, фундаментов и оснований ВЛ по прочности и устойчивости (первая группа предельных состояний) в аварийных режимах и при сейсмических воздействиях расчетные нагрузки от веса гололеда, ветровые нагрузки на опоры, провода и тросы и от тяжения проводов и тросов умножаются на коэффициенты сочетаний:

а) в режимах обрыва проводов и тросов: 0,8 — при расчете промежуточных опор с поддерживающими гирляндами, их фундаментов и оснований; 1,0 — при расчете промежуточных опор со штыревыми изоляторами, их фундаментов и оснований; 0,95 — при расчете анкерных опор, их фундаментов и оснований;

б) при воздействии сейсмических нагрузок — 0,8.

2. Опоры, фундаменты и основания ВЛ должны рассчитываться на нагрузку от собственного вeca и ветровую нагрузку на конструкции, на нагрузки oт проводов, тросов и оборудования ВЛ, а также на нагрузки, обусловленные принятым способом монтажа, на нагрузки oт веса монтера и монтажных приспособлений. Опоры, фундаменты и основания должны рассчитываться также на нагрузки и воздействия, которые мoгут действовать в конкретных условиях, например давление воды, давление льда, размывающее действие воды, давление грунта и т.п., которые принимаются и соответствии с указаниями СНиП Госстроя России или других нормативных документов.

3. Основными характеристиками нагрузок и воздействий являются их нормативные значения, которые устанавливаются в соответствии с требованиями 2.5.88-2.5.95 и п.5-8 настоящего приложения, а для нагрузок, не регламентированных указанными требованиями, в соответствии со СНиП 2.01.07-85 Госстроя России и другими нормативными документами, утвержденными или согласованными Госстроем России.

4. Возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону oт их нормативных значений вследствие изменчивости нагрузок или отступлений oт условий нормальной эксплуатации учитывается коэффициентом перегрузки n.

5. Расчет опор, фундаментов и оснований ВЛ по прочности и устойчивости должен производиться на расчетные нагрузки, получаемые умножением нормативных нагрузок на коэффициенты перегрузок, а в случаях, указанных в п.9, и на коэффициенты сочетаний.

Расчет опор, фундаментов и их элементов на выносливость и по деформациям производится на нормативные нагрузки. Расчет оснований по деформациям производится на нормативные нагрузки, вычисленные без учета динамического воздействия порывов ветра на конструкцию опоры (см. п. 13).

6. В зависимости от продолжительности действия нагрузок они подразделяются на постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые).

К постоянным нагрузкам относятся нагрузки от собственного веса строительных конструкций, проводов, тросов и оборудования ВЛ, oт тяжения проводов и тросов при среднегодовой температуре и отсутствии ветра и гололеда, от веca и давления грунтов, oт давления воды на фундаменты в руслах рек, а также от воздействия предварительного напряжения конструкций.

К длительным нагрузкам относятся нагрузки, создаваемые воздействием неравномерных деформаций оснований, не сопровождающихся изменением структуры грунта, а также воздействием усадки и ползучести бетона.

К кратковременным нагрузкам относятся нагрузки от давления ветра на опоры, провода и тросы, oт веса гололеда на проводах и тросах, от дополнительного тяжения проводов и тросов сверх их значений при среднегодовой температуре; от давления воды на опоры и фундаменты в поймах рек и от давления льда, нагрузки, возникающие при изготовлении и перевозке конструкций, а также при монтаже конструкций, проводов и тросов.

К особым нагрузкам относятся нагрузки, возникающие при обрыве проводов и тросов, а также при сейсмических воздействиях.

7. Опоры, фундаменты и основания ВЛ следует рассчитывать на сочетания нагрузок, действующих в нормальных, аварийных и монтажных режимах, причем в монтажных режимах — с учетом возможности временного усиления отдельных элементов конструкций.

Сочетания климатических и других факторов в различных режимах работы конструкции ВЛ (наличие ветра, гололеда, значение температуры, количество оборванных проводов или тросов и пр.) определяются в соответствии с требованиями 2.5.34-2.5.36, 2.5.88-2.5.95.

Конструкции опор и фундаментов ВЛ должны также рассчитываться:

- железобетонные опоры: по образованию трещин на действие нормативных постоянных нагрузок (весовых и oт тяжения проводов и тросов при среднегодовой температуре при отсутствии ветра и гололеда); по раскрытию трещин в нормальных режимах на действие нормативных постоянных нагрузок и сниженных на 10% кратковременных нормативных нагрузок;

- деревянные опоры: по прочности на действие постоянных нагрузок;

- железобетонные фундаменты: по раскрытию трещин в нормальных режимах на действие нормативных постоянных нагрузок и сниженных на 10% кратковременных нормативных нагрузок.

8. Сочетания нагрузок в нормальных и монтажных режимах работы ВЛ относятся к основным сочетаниям, а в аварийных режимах и при сейсмических воздействиях — к особым сочетаниям.

9. При расчете опор, фундаментов и оснований ВЛ по прочности и устойчивости (первая группа предельных состояний) в аварийных режимах и при сейсмических воздействиях расчетные нагрузки от веса гололеда, ветровые нагрузки на опоры, провода и тросы и от тяжения проводов и тросов умножаются на коэффициенты сочетаний:

а) в режимах обрыва проводов и тросов: 0,8 — при расчете промежуточных опор с поддерживающими гирляндами, их фундаментов и оснований; 1,0 — при расчете промежуточных опор со штыревыми изоляторами, их фундаментов и оснований; 0,95 — при расчете анкерных опор, их фундаментов и оснований;

б) при воздействии сейсмических нагрузок — 0,8.

Нормативные нагрузки

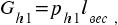

10. Нормативные вертикальные нагрузки Gн1, даН, от веса проводов и тросов определяются по формуле

где Pн1 — нормативный вес провода или троса длиной 1 м, который принимается численно равным массе, кг, указанной в ГОСТ или технических условиях; lвес — весовой пролет, м.

При определении нагрузок от веса проводов и тросов для промежуточных опор, не отнесенных к конкретным условиям их установки (типовые, унифицированные опоры и т. п.), длину весового пролета рекомендуется принимать равной 1,25 длины габаритного пролета.

При определении нагрузок от веса проводов и тросов для расчета конструкций фундаментов промежуточных опор, не привязанных к конкретным условиям их установки, анкерных болтов на растяжение, оснований на вырывание и других элементов, условия работы которых утяжеляются при уменьшении весовой нагрузки от проводов и тросов, длину весового пролета рекомендуется принимать равной 0,75 длины габаритного пролета.

11. Нормативные вертикальные нагрузки Gн2, даН, от веса гололеда на проводах и тросах определяются по формуле

При определении нагрузок от веса проводов и тросов для промежуточных опор, не отнесенных к конкретным условиям их установки (типовые, унифицированные опоры и т. п.), длину весового пролета рекомендуется принимать равной 1,25 длины габаритного пролета.

При определении нагрузок от веса проводов и тросов для расчета конструкций фундаментов промежуточных опор, не привязанных к конкретным условиям их установки, анкерных болтов на растяжение, оснований на вырывание и других элементов, условия работы которых утяжеляются при уменьшении весовой нагрузки от проводов и тросов, длину весового пролета рекомендуется принимать равной 0,75 длины габаритного пролета.

11. Нормативные вертикальные нагрузки Gн2, даН, от веса гололеда на проводах и тросах определяются по формуле

где Pн2 — нормативный вес гололедных отложений на 1 м провода или тpoca, который принимается численно равным массе, кг, определяемой в соответствии с 2.5.22, 2.5.31 и 2.5.32.

12. Нормативная вертикальная нагрузка Pн, даН/м2, отвеса гололеда, образующегося на конструкциях опор, определяется но формуле

12. Нормативная вертикальная нагрузка Pн, даН/м2, отвеса гололеда, образующегося на конструкциях опор, определяется но формуле

где b — толщина стенки гололеда, мм, принимаемая в соответствии с 2.5.22, 2.5.31 и 2.5.32 с учетом поправочного коэффициента на высоту, указанного СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» Госстроя России; 0,6 — коэффициент, который учитывает отношение площади поверхности элемента сооружения, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента; γ — плотность гололеда, принимаемая равной 0,9 г/см3.

При высоте расположения приведенного центра тяжести проводов до 25 м гололедные отложения на конструкциях опор не учитываются.

13. Нормативная ветровая нагрузка на конструкции опор BЛ определяется как сумма статической и динамической составляющих.

Динамическая составляющая ветровой нагрузки на опоры учитывается при любых значениях периода собственных колебаний конструкции.

Нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки при направлении ветра, перпендикулярном продольной оси элемента или плоскости фермы, Qсн, даН, определяется по формуле

При высоте расположения приведенного центра тяжести проводов до 25 м гололедные отложения на конструкциях опор не учитываются.

13. Нормативная ветровая нагрузка на конструкции опор BЛ определяется как сумма статической и динамической составляющих.

Динамическая составляющая ветровой нагрузки на опоры учитывается при любых значениях периода собственных колебаний конструкции.

Нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки при направлении ветра, перпендикулярном продольной оси элемента или плоскости фермы, Qсн, даН, определяется по формуле

где q — скоростной напор ветра, даН/м2, в рассматриваемом режиме работ BЛ, определяемый в соответствии с 2.5.22, 2.5.23, 2.5.26-2.5.28, 2.5.35, 2.5.36 и 2.5.89; с — аэродинамический коэффициент, определяемый для плоских ферм, пространственных решетчатых конструкций и отдельных элементов по указаниям СНиП 2.01.07-85; S — площадь элемента или площадь фермы, м, вычисленная по ее наружному габариту с учетом обледенения конструкции но указаниям п. 12 в гололедных режимах.

Определение ветровой нагрузки при других направлениях ветрового потока принимается по справочным и экспериментальным данным.

Для опор высотой до 50 м значение динамической составляющей ветровой нагрузки допускается принимать:

* Текст приведен в соответствии с оригиналом. Примечание «Кодекс».

Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки для свободностоящих опор высотой более 50 м определяется в соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85.

При расчете свободностоящих железобетонных опор динамическая составляющая ветровой нагрузки не учитывается, если изгибающий момент со статической составляющей ветровой нагрузки на конструкцию опоры составляет не более 20% суммарного момента от воздействия ветровых нагрузок на опору, провода и грозозащитные тросы.

В расчетах деревянных опор динамическая составляющая не учитывается.

14. Нормативная ветровая нагрузка на провода и тросы, воспринимаемая опорами, определяется по формуле, указанной в 2.5.30. При этом площадь диаметрального сечения провода или троса определяется при длине, равной длине ветрового пролета.

При проектировании промежуточных опор и фундаментов, не привязанных к конкретным условиям их установки (типовых, унифицированных и т. п.), длину ветрового пролета рекомендуется принимать равной длине габаритного пролета.

Определение ветровой нагрузки при других направлениях ветрового потока принимается по справочным и экспериментальным данным.

Для опор высотой до 50 м значение динамической составляющей ветровой нагрузки допускается принимать:

- для свободностоящих одностоечных стальных опор 0000000000*

- для свободностоящих портальных опор 0000000000*

- для стальных и железобетонных опор с оттяжками при шарнирном креплении к фундаментам 0000000000000.

* Текст приведен в соответствии с оригиналом. Примечание «Кодекс».

Нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки для свободностоящих опор высотой более 50 м определяется в соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85.

При расчете свободностоящих железобетонных опор динамическая составляющая ветровой нагрузки не учитывается, если изгибающий момент со статической составляющей ветровой нагрузки на конструкцию опоры составляет не более 20% суммарного момента от воздействия ветровых нагрузок на опору, провода и грозозащитные тросы.

В расчетах деревянных опор динамическая составляющая не учитывается.

14. Нормативная ветровая нагрузка на провода и тросы, воспринимаемая опорами, определяется по формуле, указанной в 2.5.30. При этом площадь диаметрального сечения провода или троса определяется при длине, равной длине ветрового пролета.

При проектировании промежуточных опор и фундаментов, не привязанных к конкретным условиям их установки (типовых, унифицированных и т. п.), длину ветрового пролета рекомендуется принимать равной длине габаритного пролета.

Расчетные нагрузки и коэффициенты перегрузки

15. Расчетные нагрузки определяются умножением нормативных нагрузок на коэффициенты перегрузки с учетом указаний п. 5 и 9.

При расчете конструкций опор, фундаментов и оснований по первой группе предельных состояний (на прочность и устойчивость) коэффициенты перегрузки n должны приниматься по таблице.

При расчете опор, фундаментов и оснований в монтажных режимах на все виды нагрузок вводится единый коэффициент перегрузки n = 1,1, за исключением нагрузок от массы монтера и монтажных приспособлений, для которых коэффициент пepeгpyзки принимается равным 1,3.

16. Новые типы массовых опор и фундаментов подлежат проверке испытанием опытных образцов.

При расчете конструкций опор, фундаментов и оснований по первой группе предельных состояний (на прочность и устойчивость) коэффициенты перегрузки n должны приниматься по таблице.

При расчете опор, фундаментов и оснований в монтажных режимах на все виды нагрузок вводится единый коэффициент перегрузки n = 1,1, за исключением нагрузок от массы монтера и монтажных приспособлений, для которых коэффициент пepeгpyзки принимается равным 1,3.

16. Новые типы массовых опор и фундаментов подлежат проверке испытанием опытных образцов.

Коэффициенты перегрузки

* Значение, указанное в скобках, должно приниматься в случае, когда уменьшение вертикальной постоянной нагрузки ухудшает условия работы конструкции (например, при расчете анкерных болтов, фундаментов и оснований при выдергивании).

** Значение, указанное в скобках, принимается в случае учета гололедных отложений на конструкциях опор.

*** Значение, указанное в скобках, принимается для проводов с креплением на штыревых изоляторах.

** Значение, указанное в скобках, принимается в случае учета гололедных отложений на конструкциях опор.

*** Значение, указанное в скобках, принимается для проводов с креплением на штыревых изоляторах.

Источник: https://www.elec.ru/library/direction/pue